要是去問問身邊的研究生(尤其是博士生)最近在煩惱什麼,有很高機率會得到「發paper」這個答案,究竟發paper是什麼,跟許多人寫過的畢業論文或是期末報告有什麼不一樣?本篇要來介紹發表文章/論文(paper)在學術期刊的過程,每個領域可能會有些許差異,這裡以大氣科學為例。

為了要畢業、找工作、申請計畫funding或是拚教授升等,發文章是不可或缺的一環,發表期刊文章可以向大家(通常是學界或同領域的人)展示目前的研究進展,內容可以是原創研究(例如觀測結果、模擬分析、合作計畫展示)、文獻回顧或是觀點評論等等。

以大部分研究生做的原創研究為例,首先,先找到一個研究方向,在看了大量的文獻之後,找出目前大家還沒提出或未解的科學問題,譬如,觀測並分析最近下的一場豪雨或颱風個案,或是用模式跑模擬研究某個降雨機制中不確定的地方,又或者是找出近40年來季風的起始日和強度的趨勢以及它的相關影響。確定研究動機之後,就可以開始著手找觀測資料或跑模式分析,畫出上千百張的圖與老師meeting討論,在不眠不休的工作一段時間,得出幾個重要的結論之後,就可以開始著手寫文章。至於如何寫作、寫作方法與技巧又是另一段故事了…

在完成一篇論文之後,我們就可以將它投稿到相關的學術期刊,每個學術期刊都有自己的宗旨,以大氣領域來說,有些期刊收氣候動力為主的文章,有些期刊收大氣模式相關,或者有些期刊主要發表遙測或是大氣化學相關論文,所以會依據研究內容去選擇適合的期刊投稿,在這邊要特別提醒,選擇期刊的時候要注意期刊的品質、留意掠奪性期刊。

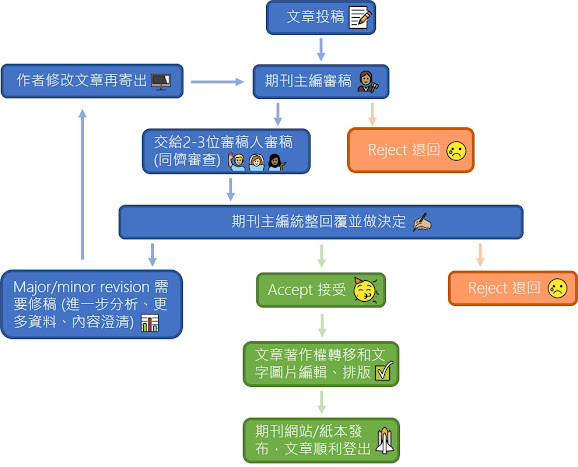

當你填完長長的表格、按下“submit”之後,你的文章會進入以下的審核流程:

文章被送到期刊主編的手裡後,主編會基於主題相關性和內容,決定這篇文章適不適合在該期刊發表,如果主編認為該文章有發表的可能性,會將文章交給有類似或相同研究背景的研究人員審稿(通常是2-3位匿名審稿人/reviewers,人數由主編決定),審稿人會基於文章的創新度以及內容與邏輯的完成度等,給予建議或是要求澄清,這些建議以及問題會回到主編手裡,由主編告知作者,文章是否通過審查。作者們收到回覆之後,會基於審稿人提出的問題及建議回去修改文章,可能是補齊或加入新的分析和資料,或者釐清文章裡的一些敘述,大家可以看到發paper其實是個嚴謹的過程,尤其是圖中左上角的審查藍色迴圈可以耗時數月至一年以上,這段時間是與審稿人攻防戰,也可以藉此重新審視自己的研究。

最後,當審稿人和主編對於文章成果表示沒有疑問、接受文章在該期刊發表,期刊會要求作者們簽立同意書將著作權從作者轉移至期刊,此外,作者也需要繳交一筆出版費用,期刊會將文章重新排版成發表格式,並與作者確認一些文字編輯的細節,要注意的是在這個階段不會有任何文字或圖片的大更動,內容討論都要以主編和審稿人確認過的版本為主。

最後,順利通過層層關卡的文章,就會閃亮亮的發布在期刊網站以及紙本期刊中,希望大家對於投論文有更多的了解,也祝大家投稿順利!

Leave a Reply